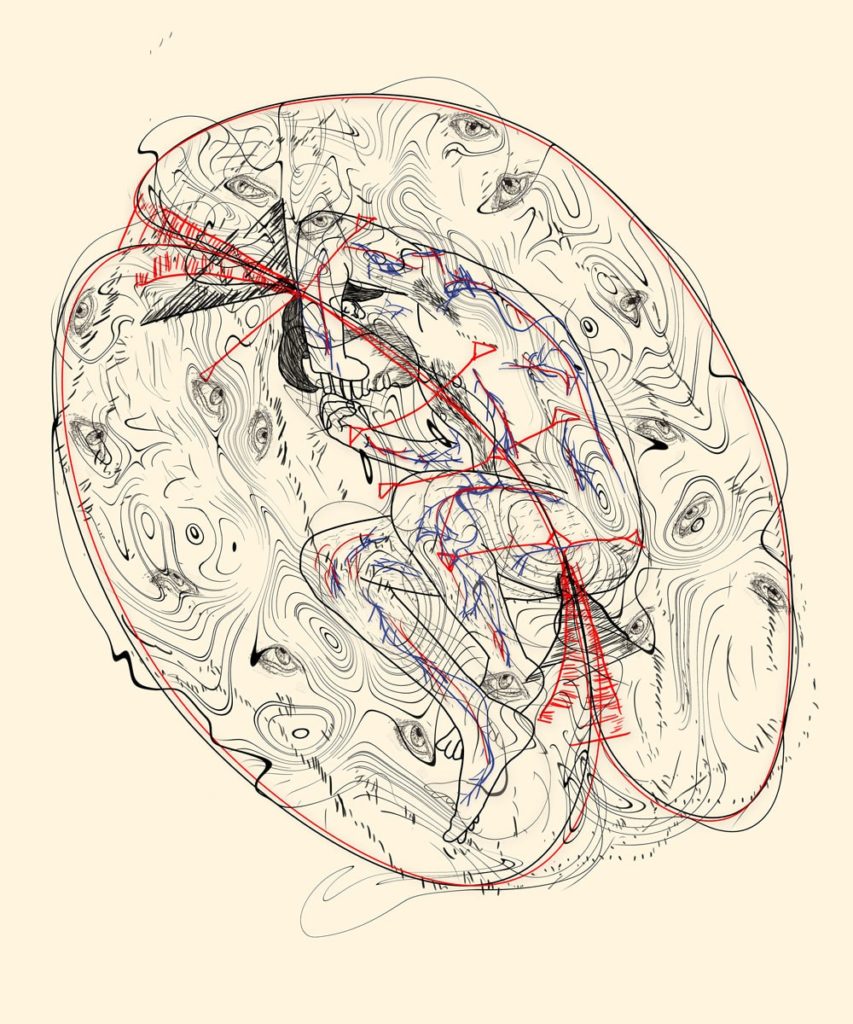

Courtesy Rosenfeld Gallery, Tel Aviv

Au commencement était la santé

Qu’est-ce que la santé ? Nous avons tous une vague idée de ce dont il s’agit. D’aucuns la définiront par la négative : la santé, c’est ne pas être malade, ne pas souffrir. D’autres par la positive : la santé, c’est quand tout va bien. Le chirurgien René Leriche disait que la santé est « la vie dans le silence des organes », ou encore Descartes d’écrire « lorsqu’on la possède, on n’y pense plus ».

Qu’en disent les institutions officielles ? Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la santé est un état de « complet bien-être physique, mental et social » qui ne se limite pas à une absence de maladie. Mais que peut bien vouloir cacher ce concept de « bien-être » ? La question reste ouverte…

En 1973, le biologiste René Dubos proposait cette définition : « état physique et mental, relativement exempt de gêne et de souffrances, qui permet à l’individu de fonctionner aussi efficacement et aussi longtemps que possible dans le milieu où le hasard ou le choix l’ont placé ». Pour le chercheur Jacques Monnier en 1980, il s’agit d’un « état d’équilibre harmonieux entre l’homme, les hommes et l’environnement » : la composante interactionnelle est à juste titre ajoutée dans cette définition.

Quid de la santé

et de la maladie mentale alors ?

Le terme santé mentale est récent. On le voit apparaître aux alentours de la fin du xixe siècle et ce qu’il englobe a évolué de nombreuses fois depuis lors. Il ne s’agit pas d’une définition médicale mais d’un concept pluridisciplinaire, impliquant la sociologie, la santé publique, la philosophie, … Le croisement de conceptions si différentes peut effectivement être flou pour le novice.

Toujours sujette à débat, la définition officielle de la santé mentale par l’OMS date de la fin du xxe siècle. Cette dernière définit la santé mentale comme un « état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d’être en mesure d’apporter une contribution à la communauté ». Que signifient des « difficultés normales » ? En quoi être « productif » et « contribuer à la société » sont-ils un marqueur de santé mentale ? En quoi la « réalisation de son potentiel » dépend-elle de la santé mentale alors que celle-ci dépend le plus souvent de contingences socioculturelles et économiques ? Et toujours ce fameux bien-être, que l’on ne définit pas…

Nous l’avons vu, la santé est un état dynamique tant somatique que psychique. Les deux interagissent et s’influencent : des douleurs chroniques peuvent induire ou aggraver des symptômes dépressifs, tout comme des troubles dépressifs peuvent aggraver des douleurs corporelles. Le corps et l’esprit ne font en réalité qu’un et le dualisme cartésien n’est plus d’actualité aujourd’hui. Par ailleurs, il a été à la mode pendant quelques décennies d’utiliser de belles images de cerveau de toutes les couleurs pour essayer d’expliquer tout et n’importe quoi, a fortiori la maladie mentale.

Ce réductionnisme biologique n’a aucun sens car nous ne savons pas observer la conscience, l’expérience subjective : on appelle cela le problème difficile de la conscience, nous ne sommes pas capables de dire comment des signaux électrochimiques donnent naissance à une expérience. Il y a un fossé phénoménologique. Ce problème du tout-neuro est en contradiction avec le modèle biopsychosocial actuel. En effet, ce modèle postule qu’un trouble naît de l’interaction entre des facteurs biologiques, des dispositions psychologiques et des facteurs socioenvironnementaux. Par ailleurs, de plus en plus de travaux tendent à montrer une implication importante, parmi les facteurs biologiques, des intestins et de leur flore microbienne dans la genèse et l’entretien de pathologies qu’on pensait jusque-là uniquement dues à un dérèglement cérébral.

L’adhésion encore prégnante de nombreux professionnels au modèle « neuroréductionniste » va de pair avec les difficultés de pénétration des recommandations de bonnes pratiques de prise en charge. En France, les anxiolytiques sont encore trop souvent et mal prescrits. La dépression est mal prise en charge, les psychothérapies recommandées pour les dépressions légères à modérées ne sont pas accessibles à toutes les bourses. De nombreux freins systémiques s’opposent en réalité à la mise en œuvre des recommandations.

Le terme « santé mentale » a beau être apparu récemment, il n’en est pas moins que de tout temps, en remontant jusqu’à l’Antiquité, on trouve des traces de descriptions de maladies mentales. Celles-ci étant définies médicalement, selon les théories de chaque époque et de chaque culture, et des traitements étaient proposés : onguents, chirurgie, … La maladie mentale est aujourd’hui l’objet d’une spécialité médicale, la psychiatrie. Les psychologues aussi sont habilités à prendre en charge des personnes souffrant d’un trouble mental. Certains corps infirmiers spécialisés, dits de pratique avancée, le sont également depuis peu. Il s’agit pour eux de diminuer des symptômes certes, par la médication ou la thérapie, mais surtout de rétablir un fonctionnement adéquat.

Aux côtés de cette définition générale d’un concept qui peut paraître flou tant il est large, à l’instar du concept même de santé, et de la médicalisation de ses troubles, on trouve de plus en plus fréquemment des personnes revendiquant une expertise dans la prise en charge de pathologies mentales, il s’agit de l’industrie du wellness ou encore du développement personnel. En aucun cas les praticiens, quelle que soit la dénomination qu’ils s’octroient, ne sont habilités à prodiguer des soins : or, cela reste possible en raison d’une anomie sur l’exercice de la psychothérapie – seul le titre de psychothérapeute est réglementé, mais pas la pratique de la thérapie. Cela laisse la porte ouverte à de nombreuses dérives prospérant sur des opportunités de marché saisies par des personnes de bonne foi pensant pouvoir aider autrui, mais aussi par des personnes mal intentionnées avec des risques de dérives sectaires, d’emprise psychologique, d’aggravation de pathologies, voire de décès par défaut de soins. On a pourtant coutume de penser qu’au mieux ce type de « médecine douce » nous fera du bien, et qu’au pire elle n’aura aucun effet : cela est bien entendu erroné et les cas malheureux ne manquent pas. Ce business juteux prospère également sur la stigmatisation associée à tout ce qui est « psy » : aller chez le psychiatre ou chez le psychologue, c’est être un fou ; prendre des antidépresseurs, c’est ne plus être soi, perdre le contrôle sur ses actes. Les difficultés d’accès aux professionnels habilités sont également susceptibles de faire se tourner vers ce genre de praticiens, dont les titres parfois ubuesques contiennent souvent « psycho » pour induire la confusion : psychopraticien, psychoénergéticien, … ou simplement coach.

Le recours à de tels praticiens présente également le risque de banaliser les troubles mentaux, de telle sorte qu’ils apparaissent finalement comme des faiblesses de caractère qui sont exclusivement la responsabilité de la personne en demande d’aide. Ceux qui ont recours à la psychiatrie sont, quant à eux, des vrais fous en somme.

“Les fous sont dans la rue”

Justement, le magazine Marianne titrait ainsi l’un de ses numéros courant 2022, entraînant une indignation dans le milieu de la psychiatrie. Ce titre dénonciateur porte en lui la charge du stigmate dont sont victimes les personnes vivant avec une maladie mentale. Mais finalement, maladie mentale : kézako ?

Il existe deux manuels qui font autorité et auxquels les professionnels peuvent se référer pour poser un diagnostic : le DSM, produit par l’Association américaine de psychiatrie, et la CIM, qui n’est pas spécifique aux troubles mentaux. Il s’agit de listes de symptômes permettant de nommer le trouble dont souffre une personne. Car, oui, on parle bien de souffrance : une liste de symptômes ne fait pas la maladie. C’est l’impact de ces symptômes sur le fonctionnement qui importe : la souffrance doit être cliniquement significative.

Les troubles psychiques sont variés, ils vont de l’abus de substance avec dépendance (tabac, alcool, héroïne, etc.) aux troubles dépressifs, en passant par les troubles schizophréniques ou encore les multiples formes de troubles anxieux. Nous pourrions en citer des centaines d’autres, et leurs formes particulières. Cette diversité fait qu’ils sont fréquents : environ une personne sur cinq en souffre chaque année. Chacun d’entre nous connaîtra un jour une personne atteinte d’un trouble de santé mentale.

L’image du fou violent à tenir loin de la cité persiste malheureusement, or personne aujourd’hui n’est à même de dire ce qu’il inclue dans sa définition de la folie : en somme, il s’agit de l’ensemble des traits rejetés par la société, quelqu’un ou quelque chose qui sort de l’ordinaire. Ne s’exclame-t-on pas « c’est un truc de malade (mental) », « il m’est arrivé un truc de fou ». Fou par ici, malade mental par là. À part pour manifester que quelque chose est inhabituel, que disent ces interjections ? La stigmatisation consiste à associer la maladie mentale à quelque chose de négatif ou d’anormal et à n’être utilisée que dans un discours péjoratif. Malheureusement, le corps médical n’est pas exempt de telles pensées : une personne avec un diagnostic psychiatrique aura moins de chances de bénéficier de soins de qualité quand elle se présentera avec des symptômes somatiques. En effet, il sera souvent plus simple et rapide de considérer que ces symptômes ont une cause psychologique et ne méritent pas de réelle attention. D’où, en partie, l’espérance de vie très fortement diminuée, jusqu’à 20 ans, des personnes souffrant d’un trouble psychique.

Du normal et du pathologique

S’éloigner de la norme édictée par la société, ce serait donc cela être fou. Un cousin latin de société, issu du même verbe sequor, est secta, mode de vie. Quid alors des différences de cultures ? La norme ne peut se définir à l’échelle d’une société, d’un continent, du monde. Le normal et le pathologique ne sont pas strictement distincts, il existe un continuum entre ce qui est « normal » et ce qui est « pathologique » … à l’échelle d’un individu. Ce qui est normal est ce qui permet de fonctionner de manière correcte, alors que le pathologique a un impact fonctionnel et s’accompagne souvent d’une souffrance. Pour illustrer ce continuum, prenons le cas du deuil, moment souvent très douloureux dont les manifestations peuvent parfois mimer celles d’une dépression. Vivre un deuil « classique » impacte négativement la santé mentale, sans pour autant que cela ne soit pathologique : l’intensité et la durée sont capitales. L’acceptation de la perte d’un proche conclut souvent le processus, qui peut légèrement impacter le quotidien pendant quelques jours ou quelques semaines. C’est une longue durée et une intensité sévère dégradant significativement le quotidien qui en feront un deuil pathologique. À l’inverse, prenons le cas d’une personne avec un diagnostic de trouble anxieux. En principe, elle devrait ressentir une souffrance intense et être handicapée dans son quotidien. Pourtant, avec un traitement et un suivi adapté, le trouble peut se stabiliser à un niveau peu impactant et des stratégies pour faire face peuvent être apprises pour gérer les moments difficiles. La personne a-t-elle ici une mauvaise santé mentale ? La réponse penche plutôt du côté du non.

Le rétablissement des troubles mentaux existe : il est possible de cohabiter plus ou moins sereinement avec un trouble mental… comme avec un diabète. Santé mentale et maladie mentale sont certes imbriquées, tout comme la santé mentale est imbriquée dans la santé.